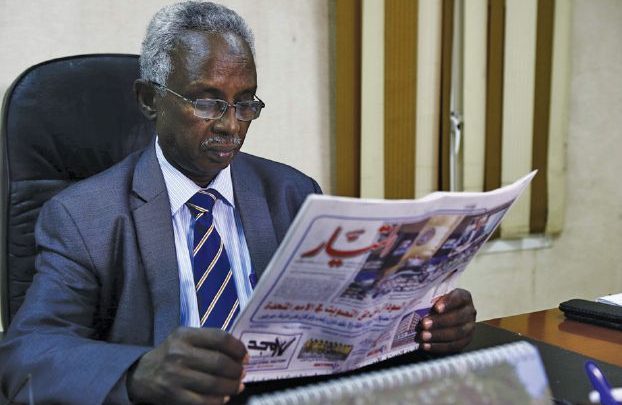

الرشيد أمبدي يكتب : الحوت محمود عبدالعزيز.. الحضور وذكرى الرحيل – 17 يناير 2013م

في مثل هذا اليوم من عام 2013، انطفأ النور الذي أضاء دروب الشباب السوداني، وغاب الحوت محمود عبدالعزيز عن دنيانا، لكنه لم يغب عن القلوب. رحل في رحلة علاج خارج البلاد، ليعود محمولًا على أجنحة الطائرة، لا كفنانٍ عائدٍ من جولة فنية، بل كرمزٍ محمولٍ على الأعناق، في مشهدٍ لم تعرف له الخرطوم مثيلًا.

في ذلك اليوم، تحطّمت كل قواعد النظام، واندفع الآلاف من الشباب إلى مدرج المطار، يودّعون من غنّى لهم، ومن غنّوا معه، ومن عاش في وجدانهم كأخٍ وصديقٍ وملهم. كان موكب التشييع من مطار الخرطوم إلى بحري لوحة إنسانية نادرة، امتزجت فيها الدموع بالأغاني، والحزن بالحب، لتتحول ذكرى الرحيل إلى ظاهرة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون فنية.

لم يكن محمود عبدالعزيز مجرد مطرب، بل كان حالة وجدانية كاملة. أحبّه الناس لأنه أحبّهم، وغنّى لهم بصدقٍ نادر. لم تصنعه مؤسسات ولا مراكز قوى، ولم ترفعه قبيلة أو جهة، بل رفعه الناس بأصواتهم وقلوبهم. كان صوت البسطاء، وصدى أحلامهم وآلامهم، فصار رمزًا لجيلٍ كاملٍ وجد فيه مرآته الصافية.

ومنذ رحيله، ظل يوم السابع عشر من يناير موعدًا ثابتًا في ذاكرة الوطن، يجتمع فيه الآلاف باستاد الخرطوم، لا ليبكوا، بل ليجددوا العهد مع فنانٍ لم يمت، لأن صوته ما زال حيًا في الوجدان.

امتلك الحوت كاريزما آسرة، وحضورًا طاغيًا على المسرح، صاغته خلفيته الدرامية منذ طفولته في برنامج *جنة الأطفال*، ودراسته للدراما بقصر الشباب والأطفال. تلك المدرسة الأولى صقلت شخصيته الفنية، ومنحته قدرة نادرة على التواصل مع جمهوره بعفوية وصدق.

غنّى محمود كل الألوان: الشعبي، والتراث، والحقيبة، وأعمال الكبار، وحتى للأطفال والمدائح النبوية. كان صوته جسرًا بين الأجيال، وروحه مرآةً تعكس تنوع السودان وجماله. ومع كل هذا التنوع، ظل يحمل بصمته الخاصة، وصدقه الفني الذي جعل أعماله خالدة في الذاكرة: *خلي بالك، يا عمر، ما تشيلي هم، الحلم الجميل، أقمار الضواحي، سكت الرباب، الفات زمان، خوف الوجع، نور العيون، لهيب الشوق* وغيرها من الروائع التي شكّلت وجدان أمة.

في تسعينيات القرن الماضي، كان محمود عبدالعزيز ملك الكاسيت بلا منازع، وصوت الشارع السوداني الذي لا يُخطئه أحد. وبعد رحيله، لم تنطفئ شعبيته، بل ازدادت توهجًا، لتصبح ذكراه في كل عام مناسبة وطنية للحب والوفاء، واحتفاءً بإنسانٍ غنّى للحياة، فصار رمزًا لها.

ويبقى الحوت، كما أحبّه الناس، حاضرًا في القلوب، يغني من وراء الغياب، ويذكّرنا أن الفن الصادق لا يموت، وأن من أحبّ الناس بصدقٍ، يظل خالدًا في وجدانهم إلى الأبد.