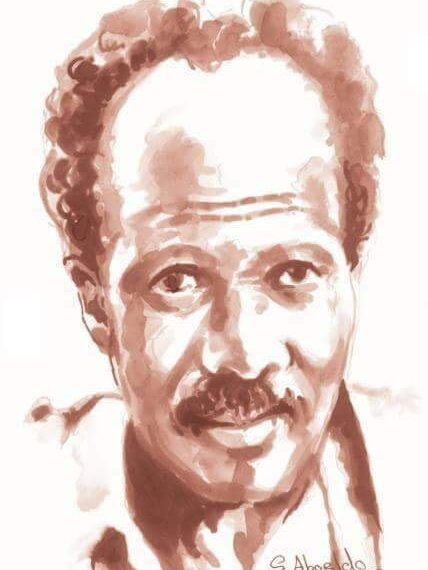

عبدالله رزق أبو سيمازه يكتب :عن عمر الطيب الدوش، نحكي.. طوبى لشيء لم يكن

ليس ثمة ما هو أفضل من اللحظة الراهنة لتذكر عمر الطيب الدوش. كنت قد انتهيت للتو من كتابة مقدمة للمجموعة القصصية للراحل الدكتور معاوية الشفيع “مكابدات الشفيع السناري”.

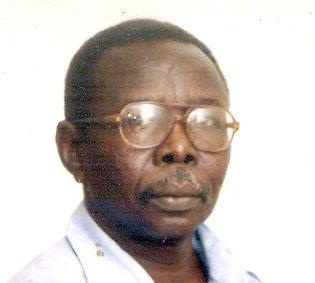

ومنذ ذلك الحين، ظللت مهجوسًا بأنني مدين بلفتة أو كلمة أو إيماءة للشاعر الراحل، عمر الطيب الدوش، بلا مناسبة تقريبًا. أذكر أن البروفسير محمد مهدي بشرى، سألني ذات مرة، سؤالًا عابرًا عن ما إذا كنت صديقًا للدوش أو كان من ناحيته صديقًا لي. لا أذكر كيف كانت إجابتي على السؤال.

ربما تجاهلت إعطاء إجابة محددة، إذ أنه، كما أظن، قد استطرَد في بيان أنه قرأ في “المجالس” مقالًا للدوش أسبغ علي فيه صفة الصديق. كانت “المجالس”، حينذاك، جريدة اجتماعية حسب تصنيف مجلس الصحافة والمطبوعات للصحف، تخصصها لغرض منحها رخصة العمل. كانت الصحيفة الاجتماعية، وفق ذلك التصنيف الملتبس، تتناول كل شيء عدا السياسة، قبل أن تضع “الدار” يدها على الاصطلاح، وتكرسه في خدمة مفهومها، وتصبه بصبغتها ومجال تغطيتها، بحيث أصبح ما هو اجتماعي رديفًا للحوادث والجريمة.

وتميزت “المجالس” بأن رئيس التحرير، الأستاذ كمال حسن بخيت، عليه رحمة الله، حشد لها صفوة من الكتاب والمبدعين، كان الدوش واحدًا منهم، ومن ثم أتيح لي أن أتعرّف عليه شخصيًا، وأن يتعرّف عليّ.

كنت أتمنى أن أتعرّف عليه معرفة أوثق، وأن أتشرّف بصحبته، عندما انتقلت من أركويت إلى السكن في أم درمان. فقد بدا لي إنسانًا متواضعًا، لطيفًا، ميالًا للضحك، و”وناسًا” بغير حدود، وهو ما شجعني على استحثاثه لكتابة مذكراته، وتوثيق الحكايات والمواقف الطريفة التي مر بها في الغربة، التي كان ينثرها خلال حديثه. غير أنه كان قد انتقل إلى سكن آخر عندما زرت بيته هناك في الجوار، لأسلمه أصل قصيدته “ضل الضحى”، بعد أن تم نشرها في “المجالس”.

أستطيع أن أؤرخ بداية علاقتي بالدوش بتعقيب لي نشرته في جريدة “السودان الحديث” على مقال له بعنوان “عن المسارح نحكي”، وهو العنوان الذي أصبح مشتهرًا بشكل كبير فيما بعد. فقد رأى البعض في المقال شأنًا يخص الدراما، بمعناها الضيق، والنشاط الدرامي، على خلفية اهتمامات الكاتب، حد التخصص في هذا الحقل الإبداعي، فزعمت في مقالي أن الكاتب يومئ لمسرح أكبر، هو مسرح الحياة العادية، بما فيها من تناقضات ودراما وصراع الحياة المعاشة في بلادنا. ويبدو أن المقال قد وقع موقعًا حسنًا من نفس الكاتب.

بعد سنوات من توقف الجريدة، ومن وفاته، علمت من صديقي، الشاعر الصادق الرضي، أن الدوش قد أوصى، قبيل رحيله، ضمن أشياء أخرى، بأن أكتب مقدمة لمجموعة من مقالاته، يعكف أصدقاؤه حينئذ على جمعها وتجهيزها للطباعة والنشر. وقال إنه نشر تلك الوصية في جريدة “السوداني”، حيث كان يعمل في ذلك الوقت مشرفًا على الملف الثقافي للجريدة. وقد سمعت ذلك أيضًا من المسرحي علي مهدي، عند لقاء معه بجريدة “الخرطوم”، وقبيل زيارة له، وشيكة كما قال، إلى لندن، حيث يتوقع أن يلتقي باللجنة المعنية بإعداد ذلك الكتاب، والذي يحوي مقالتي، تعقيبي على مقال الدوش أيضًا، وحدثني عن المقدمة المنتظر أن أكتبها. ظللت لفترة أترقب مجيء تلك اللحظة، مشغولًا بهم كتابة تلك المقدمة/ المقال التي تثقل مسؤوليتها كاهلي. وعندما تأخر صدور الكتاب، أو تأجل، تأجل معه تكليفي بالمقدمة، وربما إلى أجل غير مسمى. خطرت ببالي هذه اللفتة، التي قد تصلح مقال تقديم لما لم يصدر بعد، وقد لاحت فرصته الآن:

طوبى لشيء لم يكن..!

عرفت الدوش كشاعر مقل، كما يبدو ذلك من مجموعته الشعرية التي تم نشرها بعد وفاته تحت عنوان: “ليل المغنين”. لكن شعره جيد السبك، مما جعله يتبوأ مكانًا متقدمًا وسط شعراء الأغنية. وقد تميز شعره بالدرامية وبالسرد شكلًا، وبالهم الوطني والاجتماعي، والانحياز للبسطاء والكادحين مضمونا. ففي “الساقية”، قصيدته الأكثر شهرة، انتهج نهجًا دراميًا وسرديًا، بدلًا من الغنائية.

فالدوش هو أحمد في “الساقية” التي أبدع في تلحينها الموسيقار ناجي القدسي، وحمد الريح في أدائها، ونظام مايو في مكابدة الانزعاج منها ومحاربتها. وهو كذلك صالح ود قنعنا، وهو محمد ود حميمة في “ضل الضحى”، الملحمة، حيث تتعدد الشخصيات والأصوات والأحداث والمناخات، وتتقاطع خطوط الصراع… الخ، غير أنها، فيما يبدو، لم تكتمل بعد. الراجح أنها كانت في الأصل نواة مسرحية شعرية. وأحمد، أخيرًا، هو عمر الطيب الدوش نفسه. فقصيدة “الساقية”، وإن سبقت في الميلاد، إلا أنها تبدو جزءًا من “ضل الضحى”، وأن الأخيرة ما هي إلا امتداد عضوي للأولى.

تتميز قصيدة عمر الطيب الدوش بفرادة الصورة الشعرية. وأظنه بلغ ذروة الإبداع في التعبير عن مشاعر الفرح والغضب في هذه الصور، التي لا مثيل لها في هذا المجاز الخارق، والذي ينبئ عن مقدرة استثنائية في التخييل:

كبرت كراعي

من الفرح: نص

في الأرض،

نص في النعال..!

…الخ

ضاقت نعالي

من الزعل،

من تحتها اتململ

تراب…!

في القصيدة، بدا أحمد (الدوش) بوهيميًا، حينًا، مما اضطررنا لتعديل بعض أبياتها، وقد عكفنا على ذلك، أنا والأستاذ نبيل غالي، بعد أخذ أذنه، وذلك حتى يتسنى مرور القصيدة من رقابة وغلواء الإنقاذ، وتجد طريقها للنشر في “المجالس”. وقد أوضحت ذلك فيما بعد في عمود أسبوعي كنت أنشره في الصفحة الأخيرة من جريدة “الصحافة”، مطلع الألفية الثانية، تحت عنوان “فاصل موسيقي”.