ورقة مكتوبة عبر الذكاء الاصطناعي لتفسير تباين وجهات نظر المدنيين في السٌودان

خاص ـ شبكة_الخبر

عنوان الورقة: تفسير دعم بعض المدنيين لحكم الانقلابين في السودان: قراءة متعددة الأبعاد.

صاغ الورقة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ، و قام بتصميم الرسم أيضا.

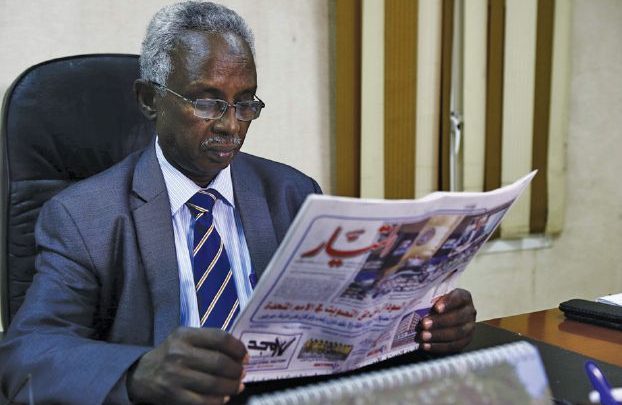

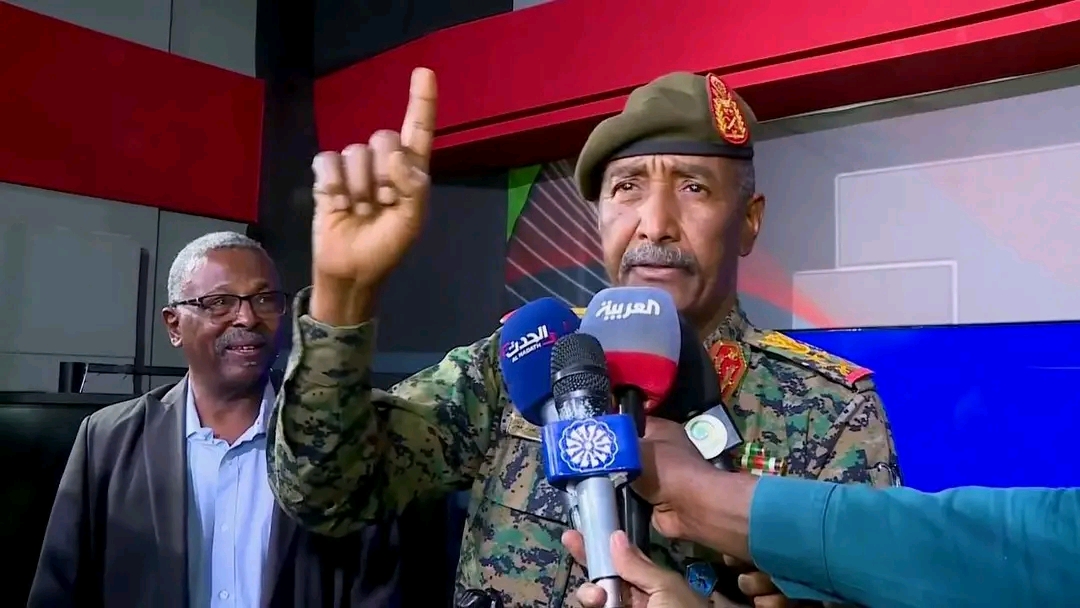

مقدمة: تُعدّ الحالة السودانية الراهنة، وخاصة الحرب الدائرة بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نموذجاً معقداً لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية والنفسية في تشكيل المواقف العامة. ولعل أبرز مظاهر هذا التعقيد هو دعم بعض المدنيين لحكم البرهان، رغم كونه قاد انقلاباً على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021. تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل علمي عميق لهذه الظاهرة من خلال تفكيك العوامل البنيوية والثقافية والنفسية المؤثرة فيها.

أولاً: البراغماتية السياسية والخوف من الفوضى في ظل الانهيار شبه الكامل للدولة السودانية، يجد كثير من المدنيين أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما دعم الجيش باعتباره المؤسسة “الأكثر تنظيماً”، أو ترك المجال لقوات الدعم السريع التي تمثل لهم تهديداً أكبر. هذه البراغماتية السياسية مبنية على إدراك جمعي للخطر، حيث يُنظر إلى الجيش كضامن نسبي للاستقرار مقارنةً بالفوضى المصاحبة لقوات الدعم السريع. كما تشير نظرية “الخيار العقلاني” في العلوم السياسية إلى أن الأفراد يتخذون قراراتهم بناءً على أقل كلفة وأكثر منفعة في الظروف الصعبة (Downs, 1957).

ثانياً: العداء المتجذر لقوات الدعم السريع يرتبط الدعم السريع في الذاكرة الجمعية السودانية بالمليشيات التي مارست العنف في دارفور. كما أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في العاصمة والولايات أثناء الحرب (من نهب وقتل واحتلال للمنازل والمرافق) عززت هذا العداء، مما دفع مدنيين كثر لتأييد الطرف المناوئ، أي الجيش. وتدعم الأدبيات حول الذاكرة الجمعية فكرة أن التجارب التاريخية العنيفة تترك أثراً طويلاً على سلوك الأفراد وتفضيلاتهم السياسية (Halbwachs, 1992).

ثالثاً: الانقسام الإيديولوجي والثقافي يشهد السودان انقساماً حاداً بين مركز وهامش، وبين سرديات عن الدولة المركزية والهوية الوطنية مقابل سرديات تتبناها أطراف تعتبر نفسها مهمشة. في هذا السياق، يرى بعض المدنيين أن الجيش هو حامل لمشروع الدولة القومية، في حين يُنظر إلى الدعم السريع كمهدد لهذا المشروع عبر خطابه الإثني وتموضعه الجهوي. ويمكن قراءة هذه الانقسامات من خلال إطار “الهوية السياسية” الذي يؤكد أن الشعور بالانتماء الإثني أو الجهوي يحدد بشكل كبير اصطفافات الأفراد في النزاعات (Horowitz, 1985).

رابعاً: تأثير الإعلام والدعاية الرمزية نجح الجيش السوداني في توظيف الإعلام لبناء صورة ذهنية لنفسه كـ”مدافع عن الوطن”، في مقابل تقديم الدعم السريع كقوة متمردة ومرتبطة بأجندات خارجية. أسهم هذا التأطير في تشكيل مواقف مدنية داعمة للجيش، خاصة في غياب إعلام مستقل مؤثر. وهذا يتقاطع مع دراسات الإعلام السياسي التي توضح كيف يمكن للتأطير (Framing) أن يوجّه الرأي العام ويخلق انطباعات مشحونة عاطفياً (Entman, 1993).

خامساً: الإحباط من التجربة المدنية الانتقالية رغم الحماس الذي رافق الثورة السودانية في 2019، إلا أن الفترة الانتقالية شهدت انقسامات سياسية حادة، وتدهوراً اقتصادياً، وضعفاً في الأداء التنفيذي. أدى هذا الإحباط إلى فقدان الثقة في المشروع المدني، وبالتالي استعداد البعض لدعم خيارات سلطوية يرونها أكثر “حزماً”. وهنا تبرز أهمية مفهوم “الإحباط السياسي” الذي يُعد محفزاً أساسياً للارتداد عن الخيار الديمقراطي لدى بعض الفئات (Gurr, 1970).

سادساً: الثقافة السياسية التسلطية تُظهر دراسات الثقافة السياسية في المجتمعات التي عاشت فترات طويلة تحت أنظمة عسكرية أو شمولية، ميلاً لدى الأفراد إلى ربط الأمن بالسلطة المركزية، والانضباط بالقوة. في السودان، تعزز هذا الاتجاه بفعل عقود من حكم البشير وتغول الأجهزة الأمنية على الحياة العامة. وتشير الأدبيات إلى أن النشأة في بيئة سياسية تسلطية تؤدي إلى تبلور قيم الطاعة والاعتماد على الدولة بدلاً من المبادرة المدنية (Almond & Verba, 1963).

سابعاً: البنى العشائرية والولاءات الجهوية تلعب الروابط العشائرية والقبلية دوراً مهماً في الاصطفاف السياسي. فالانتماء الجهوي لبعض المدنيين إلى مناطق يرتبط قادتها بالجيش يجعلهم أكثر ميلاً لدعمه، خصوصاً مع تصاعد الخطاب القبلي خلال الحرب. ويمكن فهم هذا من خلال نظرية “العصبية الأولية” التي تشير إلى أن الأفراد يميلون إلى التحالف مع من يشاركونهم الأصل أو الجهة في أوقات الأزمات (Geertz, 1963).

خاتمة: إن تأييد بعض المدنيين لحكم الجنرال البرهان لا يعكس بالضرورة إيماناً بالانقلابات أو رفضاً للديمقراطية، بل هو تعبير عن ديناميات معقدة تشمل الخوف، الكراهية، الذاكرة الجمعية، والإحباط السياسي. إن فهم هذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التفسيرات الأخلاقية المبسطة، وتُعلي من شأن التحليل البنيوي والثقافي والسوسيولوجي. كما أن هذه الورقة تمثل محاولة لتسليط الضوء على ضرورة بناء مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الإثنية والجهوية ويستعيد ثقة المواطن السوداني في الدولة المدنية.

المراجع:

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper.

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. University of Chicago Press.

Horowitz, D. L. (1985). Ethnic Groups in Conflict. University of California Press.

Entman, R. M. (1993). “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication, 43(4), 51–58.

Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. Princeton University Press.

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.

Geertz, C. (1963). The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In Old Societies and New States.